Com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo?

Onde não se pode ver, brilha um minúsculo ponto branco, luminoso, num ambiente escuro e apanhado pelo único momento de toda a trajetória em que a ausência absoluta de sons é real. No silêncio, sem sequer que sua progenitora seja prontamente avisada, um fenômeno: o nascimento de um novo ser humano. O início. Lá no obscuro oposto, do outro lado da reta, outro ponto, mas este paira silencioso por ter naturalmente se silenciado. Cinzento e apagado, sem luz, é o fim. O pó. […] No meio, barulhentos, estão caminhos tortuosos e coloridos entre um ponto e outro. E sem entender muito bem o porquê — ou decerto para fazer com que a tal da vida tenha sentido —, contamos pequeníssimas histórias. Vivemos, do verbo viver.

Como no conto da batata que, quando nasce, espalha toda a rama pelo chão, também o ponto luminoso, justamente por ser branco, passa a partir dali a expor cada uma das infinitas cores de seu espectro. E o mundo em cores passa, por sua vez, a pulsar dia após dia. […] O verde das palmeiras que circundam o hospital. O traseiro pálido de um recém-nascido estapeado segundos após sair da placenta. O berço rosa bem claro para meninas; azul-bebê para os meninos. Também o tom ligeiramente amarelado do sorriso de uma criança que insiste em não escovar os dentes. As casas, árvores, sóis e carros rabiscados com lápis de cor. Os uniformes escolares após aulas mergulhadas em tintas guache. O pé encardido do moleque que, descalço, chuta a bola no campinho de terra batida. O caramelo do pé-de-moleque. As notas vermelhas na escola, aplicadas pela professora megera. A menina desavergonhada que, mesmo nova, dá sinal verde à mão-boba do jovem adolescente. O caro vestido dourado da debutante em seus quinze anos de idade. A moda da balada, que de cores nada sabe: xadrez ou o pretinho básico? A faixa colorida conforme o curso, amarrada à cintura do universitário no dia em que veste a beca. A cor da fonte para a escrita do currículo. A tela azul do computador, que precisa ser reinventado em novas cores e formatos. O branco de volta em função da palidez. Como nas notas, o vermelho em cifras bancárias. O coração que, pintado em vinho e ferido a flecha num papel, simboliza o amor. Verdinhas gastas num casamento à beira-mar. Convidados em diversos tons de bege para combinar com a praia e a luz do dia. O azul do céu visto sobre as nuvens durante a viagem de lua-de-mel para Veneza, com suas águas escuras. Toda uma vida multicolorida ao lado de pessoas amadas. Novos pontos luminosos num dorme e acorda, dorme e acorda, tudo em cores, até que dorme e não acorda mais. Depois vira pó. Vira hipótese, diria Lobato. Descolore. Torna-se um eterno silêncio.

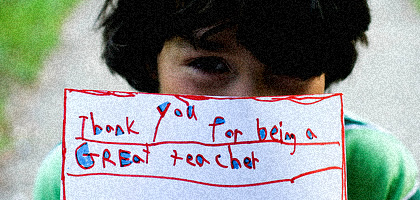

Cada qual, aqui, conta a sua história, rabisca o tempo entre um ponto e outro da maneira que bem entende. Podem ser traços azuis, verdes, amarelos, em anil, vermelhos, pretos ou na cor que vem à ponta do lápis. Elementar, porém, é saber que cada traço conta um pedaço. E, assim, da luz à escuridão, do início ao pó, toda uma vida em pequeníssimas histórias.

E você?

Numa folha qualquer, desenhas um sol amarelo ou o quê?